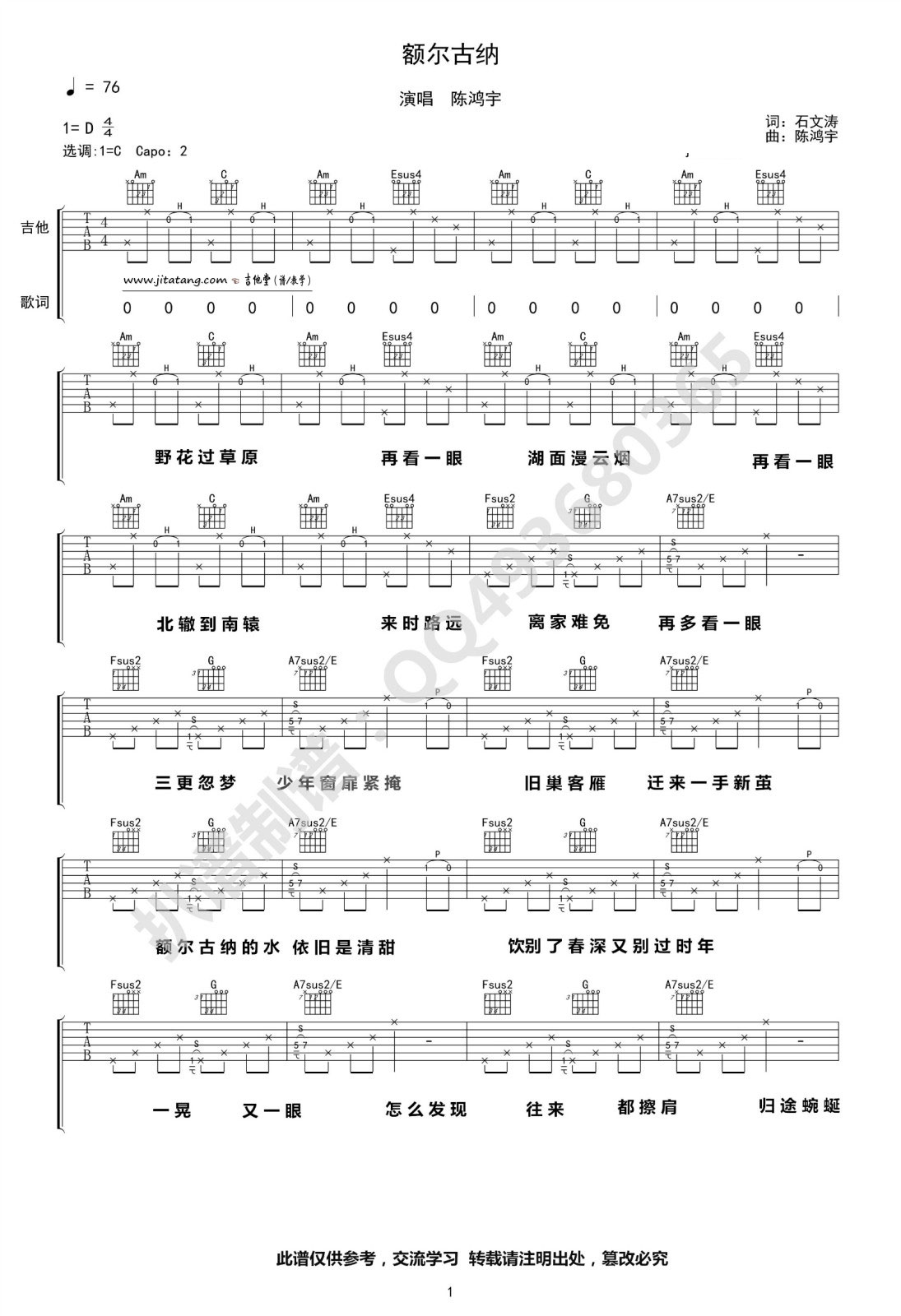

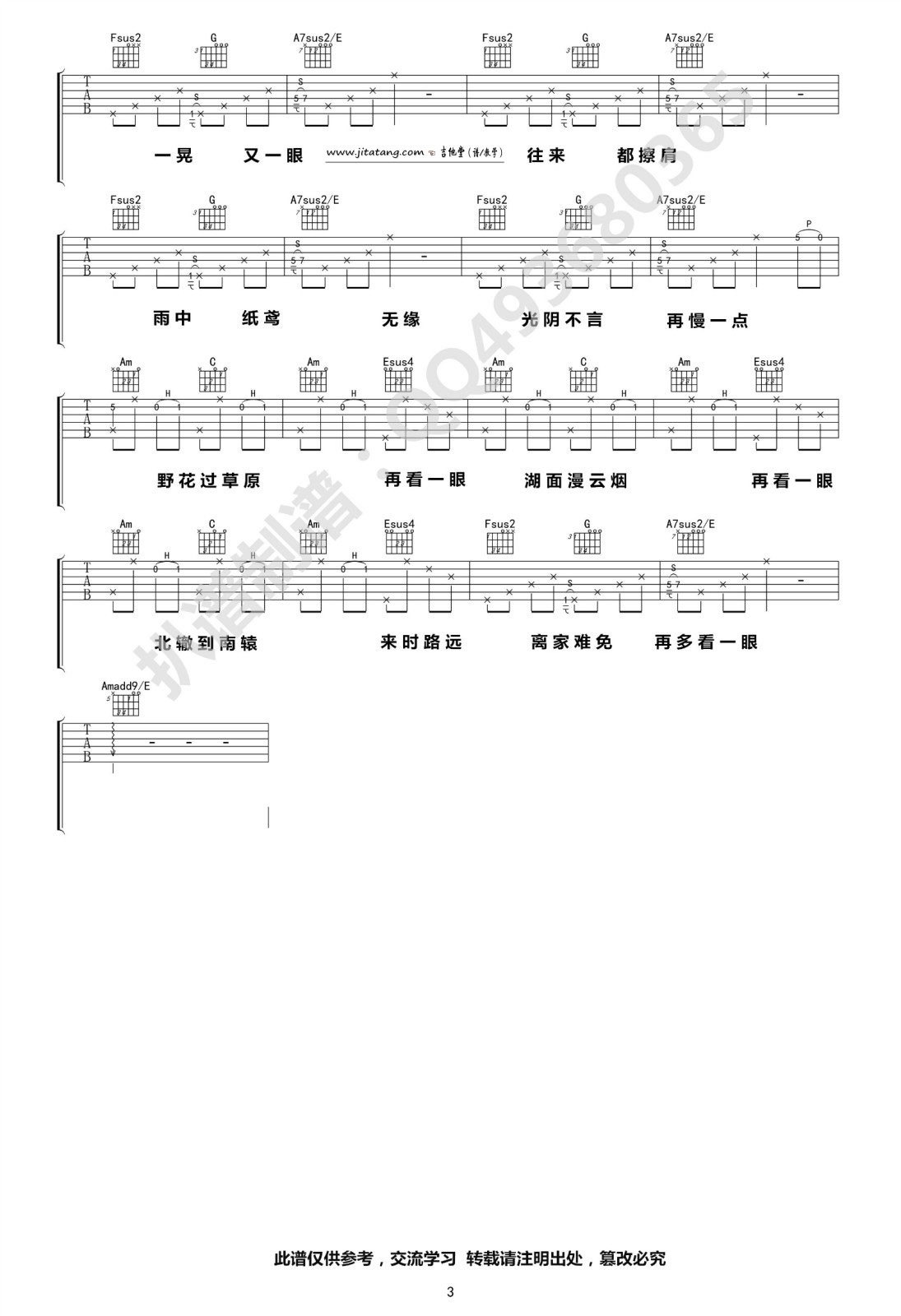

《额尔古纳吉他谱》D调_陈鸿宇_网络转载编配_好听精编版本

《额尔古纳》以蜿蜒的河流为意象主线,将自然景观与人文记忆编织成时空交错的叙事画卷。开篇"驯鹿踏碎冰河"的视听通感瞬间构建出寒地生态的原始野性,而"桦树皮上的神谕"则暗喻着萨满文化在现代性冲刷下的脆弱存在。歌词中反复出现的"银色波光"既是额尔古纳河的物质形态,又象征着游牧文明流动不居的精神特质,与"锈蚀的猎枪""褪色的敖包"形成物质消逝与精神永恒的辩证张力。地理意象的铺陈极具层次感,从河畔苔原到兴安岭雪线,最终指向"界碑的裂缝",暗示边境地带既是地理分界也是文化融合的特殊场域。蒙语词汇的穿插使用形成语言陌生化效果,"额吉的祝祷"与"风化的经文"构成声音记忆与文字载体的双重消解。末段"候鸟穿越国境线"的意象群,将个人乡愁升华为整个东北亚边疆族群的集体记忆,河流的永恒流动性与族群身份的模糊性形成互文。全词通过物候变化与器物衰败的细节白描,完成对边疆生态智慧与生存哲学的诗意重构,最终在"冻土下的根系"意象中抵达对文化根源性的永恒追问。